2019年春、ドワーフトマトプリティーベルの苗を購入して、水耕栽培でそだててみました。

ドワーフトマトプリティーベル(F1品種)のタネを採種して、そのタネ(雑種2代目)をまいてみたのです。

カンタンに芽が出てくれました。

その後ハダニらしき症状に見舞われましたが、部屋の中の栽培で冬を越しました。

今でも1株生き残っています。

なんとタネまきをしてから1年が経過しました。

春夏秋冬すべての季節を通して栽培できたことで、なんとなく長く栽培するコツがわかってきました。

本当のところは、ドワーフトマトプリティーベルを生み出したテピアシードさんのブログやプロデュースした園芸家さんのブログ記事、そして最初のプリティーベルを購入した大型園芸店さんのブログ記事を読み漁って、その情報通りにやってみただけなんですけどね。

ドワーフトマトを水耕栽培で長くそだてるコツと栽培のようすをおつたえします。

ドワーフトマトを長く楽しみたいと思っている方、参考にしてみてください。

ドワーフトマトを長く栽培するコツ

ドワーフトマトを長く栽培するコツをおはなしします。

トマトの仲間は多年草なので、生育に必要な条件が満たされていれば長く栽培することができます。

なので、まずは生育に必要な環境を整えましょう。温度と光、そして水と栄養です。

生育に適した場所でそだてよう

ドワーフトマトだけでなくトマトの生育には、強い光が必要です。

日当たりの良い場所でそだてるか、植物栽培用のライトで十分な日照を確保してあげましょう。

また、温度も大事です。

トマトの生育温度は、5℃から40℃と幅が広いです。

適温は日中で25℃から30℃、夜間は10℃から15℃です。

数字にするとこうなりますが、あまり神経質にならなくても大丈夫。

私たち人間が快適にすごせる温度を目指しましょう。

ただし5℃を下回ると枯死することもあります。

また30℃を超えると着果不良が起きるリスクが高くなります。

ドワーフトマトはコンパクトな品種なので、季節や天候によって、より適した場所に移動させることもできますね。

液肥の濃度とあげ方に注意しよう

水耕栽培は、根がつねに養液にふれている状態にあるので、養液の補充をわすれないかぎり肥料切れ、水切れはおきません。

わたしがドワーフトマトをそだてるときの液肥の濃度やあげ方は以下の通り。

- 液肥の水位は根の半分くらいが漬かるくらいが良い。

漬かりすぎると酸欠状態になることもあるので注意。 - 液肥濃度は指定濃度の2倍からはじめて徐々に濃くしていき、馴らしていく。

- 一番濃い濃度でも指定の希釈より1割から2割ほど薄めに抑える。

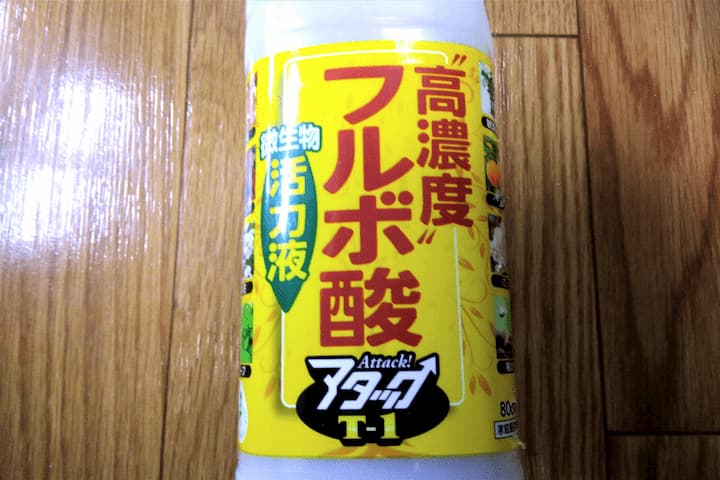

- フルボ酸活力液の添加。

- 液肥濃度が、蒸発などで適正かわからなくなったら新しく作って全部入れ替える。

どうしてこういった液肥のあげ方になったかというと、ドワーフトマトは見た目はコンパクトですが肥料はしっかりあげる必要があります。

けれども液肥の濃度にはとても敏感なようで、特に濃くなりすぎると萎縮などの生理障害がおきやすくなります。

エネルギー配分をかんがえよう

ドワーフトマト(とくにプリティーベル)は、草丈や葉の数に対してたくさんの実がなります。

たくさん実が成るということは、それだけのエネルギーを必要としますね。

小さな体には相当の負担がかかります。

なので熟した実はできるだけ早く収穫しましょう。

ながく栽培をたのしむには、できた実をすべて熟すまで待たずに、摘果することが必要な場合もあります。

また下の方の枯れてきた葉っぱや必要のない葉も取り除きましょう。

株の様子をよく観察して疲れている感じなら、上記のように実をはやくとってしまいましょう。

エネルギーを温存して次の脇芽や花房の成長をうながすのです。

寒さや暑さがきびしいときは、咲く花の数を制限するのもエネルギー温存には良い方法です。

長距離走を走るときのようにエネルギーの配分をかんがえるんです。

いつも余力がのこる状態を想像してお世話してみてください。

長期栽培のようす

じっさいに、ドワーフトマトを長期栽培(水耕栽培で)しているようすをおつたえします。

この長期栽培に挑戦しているドワーフトマトF2株は、2019年9月22日タネをまきました。

現在2020年12月29日なので、日数にすると464日栽培を続けていることになります。

2019年の秋のタネまきから2020年の春までは、部屋の中でLEDライトをおもに使用して栽培し、暖かくなった頃から現在2020年12月まではベランダで栽培しています。

2020年12月、寒さから守るためにベランダに簡易温室を設置しました。

2019年9月22日 ドワーフトマトのタネをまきました

室内で、濡らしたティッシュにドワーフトマト(F2) のタネをまいて発芽をさせました。

その後バーミキュライト培地の底面潅水方式で育苗し、本葉が4枚ほど、また根が5センチくらいに伸びてから、浅型水耕栽培容器に定植して養液栽培をはじめました。

養液は、まずハイポニカを1000倍に希釈したものをつかいました。

1ヶ月以上かけて徐々に濃度をあげて、500倍希釈の濃度にちかづけていきました。

年が明けた2020年1月からは、ハイポニカに加えてペンタガーデンも使用しています。

※どちらの液肥にも、他の肥料や液体と混ぜて使用しないでくださいとの注意書きがあります。混合使用は自己責任でおねがいします。

部屋の中の栽培なのにハダニの被害?

最初の花芽ができるころまではとても順調でした。

ところが花房の成長のしかたがおかしくなってきました。クチュクチュとして萎縮している感じ。

葉っぱや生長点も色が濃くてなんか固そうに見えます。

また葉や茎の表面が赤茶色の粉をふいたようになってきました。

部屋の中でもハダニの被害?どこから?

悩んでいる時間はありません。

ハダニに効果があるアーリーセーフの散布をしました。

それでも症状はよくならず、とうとうできていた実にも異常がでてきました。

色がまともな小さな脇芽を1つだけのこして、被害の出ている個所は切除しました。

この時点で、もしかしたら症状がおさまらずに枯死してしまうのではと想像していました。

脇芽が復活

定期的にアーリーセーフを散布していました。

くすりの効果がでてきたのか、年があけて寒さが増したからか、ハダニらしき症状がおさまってきました。

脇芽も元気にのびて、花芽がたくさん出てきて再び開花しました。

3月に入って、いくつか着果しているのも確認できました。

ただ、脇芽たった1つからの復活だったので、なんとも草姿のバランスがわるいです。

なので支柱で支えています。

2020春、ベランダへ出しました

日中のベランダの温度が、部屋の温度より高い日がでてきたので、3月の終わりころにベランダに移動させました。

同時に容器を深型のものに移行しました。

やっぱり、お日様のチカラはすごいですね。

脇芽もどんどん出てくるし、次々に花が咲き、実も大きくなっていきました。

1巡目の実は、ハダニらしき被害で収穫できずに終わっていたので、この2巡目の実で、色づくのを初めて見ました。

すごく濃い赤い色をしています。

親にあたるドワーフトマト・プリティーベルの実と同じくらい。もしくはそれ以上に赤い気がします。

すごく真っ赤に色づくので、それに見合った濃い味を想像していました。

ところが味は、まったく引き継がれていません。

ぜんぜんうすいです。

果肉はしっかりして食べ応えはあるのですが、パンチがないというか、味ボケしている感じ。

甘味、酸味、コク味のどれか1つでも主張してくれてると良いのですが、残念な感じです。

でもやっぱり、自分でそだてたトマトの実。

収穫した実は、ありがたく全部食べています。

2巡目は正確にかぞえていませんが、5月、6月の2ヵ月の間に50個くらいは収穫できたとおもいます。

8月は暑すぎて着果不良に

2020年の7月にはいってから、3巡めの脇芽がでてきました。

脇芽の成長をうながすため、残っていた実や葉をとりのぞきました。

2020年7月は、ほんとうに梅雨らしい梅雨で、陽ざしが少なく心配しましたが、ペンタガーデンの助けもあってか、8月に入ると再びたくさんの花を咲かせました。

3巡めの花たちです。

しかし花の開き方がおかしいです。

完全に開ききらないまま花がおわる感じ。

嫌な予感が的中です。実がほとんどできません。

35℃くらいの日がつづくと、高温障害がでて、着果しにくくなるらしいです。

結局、実が肥大したのは2つだけでした。

フルボ酸活力液をつかってみた

そんな状態で、なぜ調子がわるいのか、はっきりわからないでいた時に、トマト育種のプロの方からフルボ酸活力液をすすめていただきました。

その時に、液肥濃度の管理の重要性にも気づかされました。

フルボ酸活力液を液肥に混ぜるとともに、液肥もこまめに総替えするようにしました。

8月に開花したものは結局2つ以外は実らずじまいでしたが、それらを切除したあと、9月には再び脇芽が元気よく伸び始めました。

このころになると、気温もだいぶ落ち着いてきました。

比較の栽培をしていないので、はっきりした効果の検証はできませんが、全体として萎縮気味だった生長点や花房がのびのびと育っていると感じています。

それ以降ずっと使いつづけています。

ついに1年が経過しました。

そして4巡めの花が咲き始めたとき、2020年9月22日を迎えました。

とうとう、昨年のタネまきから1年がたったことになります。

すごくたくさん収穫できたわけではありませんが、1年間枯らさずに栽培することができました。

まだ暖かい気候です。

がんばってこのまま栽培をつづけます。

簡易のビニール温室を設置しました

2020年12月にはいって、霜が降りました。

外で見かける貸農園に植えられているトマトは、3回目の霜が降りた日には枯れていました。

うちの2020購入の鉢植えのプリティーベルも、おなじ日に枯れてしまいました。

本当は、昨年のタネまきのときと同じで、部屋の中にいれて栽培したいのですが、すでに他のトマトを栽培中です。

部屋の中に場所もないし、病気や害虫をもちこむ可能性があるので、部屋にもどすのをやめました。

それで、ベランダに簡易のビニール温室を設置しました。

日の当たる日中は、かなり温度があがっていますが、夜間は外気温とあまり差がないような気もします。

どこまで栽培できるのでしょうか?

成長(実の肥大や色づき)は、すごくゆっくりになっています。

さいごに

ドワーフトマトを長期栽培するときに気をつけたいポイントをおさらいします。

- ドワーフトマトの生育に必要な、光と温度がある場所でそだてる。

- 液肥濃度のこまめな管理とフルボ酸活力液の使用。

- 次の成長を支えるエネルギーをのこすように管理する。

2020年の大みそかから2021年元旦にかけて、全国的につよい寒波がくる予想です。

寒さからドワーフトマトを守るために、元旦だけは部屋の中に避難させようとおもいます。

陽の光が入らないので、ずっと部屋の中は無理なのですが、、

ドワーフトマトの栽培は本当におもしろいです。

味が良くなる育種の方法や栽培方法を探している最中です。

それでは また。

コメント